研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 山岸昌一教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 山岸昌一教授

所属部署について教えてください。

久留米大学医学部の糖尿病性血管合併症病態・治療学講座です。

どのような研究を行っているのですか?

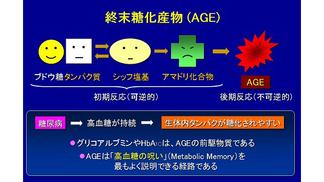

私は、内科医で糖尿病の患者さんを中心に診療にあたっています。一方で、老化の原因となる物質が、体内に蓄積された糖化物質「AGE」であることを見つけてきました。そして、「AGE」がどのように老化現象に関わっているか、どうすれば老化のプロセスを抑えられるかについて日々研究しています。

研究をスタートさせた最初の10年間ほどは、動物を中心とした基礎研究が中心でしたが、最近では、治療法の開発が主たる研究テーマとなっています。人の体内にたまった「AGE」を取り除く究極のアンチエイジング療法を開発できればと考えています。すでに、核酸医薬となるアプタマーを用いた動物実験では効果が確認されていますので、AGEアプタマーの世界初の実用化に向けた臨床研究を準備中です。

研究者になったきっかけから、これまでの研究の歩みを教えてください。

私が医師になった頃は、今ほど糖尿病の患者さんは多くありませんでしたし、糖尿病患者さんに併発する合併症は主として血管のトラブルであると考えられていました。ですが、日々、糖尿病の患者さんの診療にあたっていると、がんになったり、骨折したり、認知症になったりする患者さんが意外と多いことに気付きました。徐々に「糖尿病は老化を推し進めてしまうのではないか?」という考えを持つようになっていきました。

ちょうどその頃、米国の学者によって糖化物質が「AGE」と名付けられ、血管障害との関連性が指摘され始めていました。そこで、この「AGE」が糖尿病と老化を結び付けている因子ではないかと思い、集中的に研究をスタートさせました。今から、30年前のことです。これまでに延べ約6千人の患者さんの「AGE」値を調べ、様々な病気との関連性を報告してきています。また、最近では、食事からも「AGE」が体の中に取り込まれ、老化現象を進めてしまうことを明らかにしました。

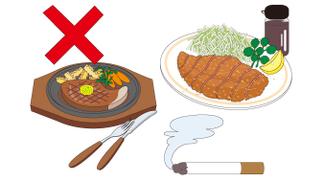

(「AGE」は「タンパク質と糖が“加熱されて”できた物質」ですので、生野菜や刺身など生の食品は「AGE」の少ない食品といえます。)

これまでの研究人生のなかで、特に大きな転機はありましたか?

人の体内の「AGE」を測定できる診断方法を編み出したのが一つめの転機です。2001年のことです。2番目の転機は、2013年に体内からAGEを取り除く物質を発見した時です。

研究が進まない時期は、どうやって乗り越えましたか?

ひたすら研究をするだけです。野球で言えば、研究の成果は打率ではなくヒット数だと思っています。打席に立たないことには、何も生まれてきません。進まないときこそ、よく考え、辛抱強く研究をやり続けるべきです。

研究以外に大事にしているものはありますか?

人に対する思いやりでしょう。家族と過ごす時間もとても大切にしています。今では、子供も大きくなって、妻と2人暮らしですが、家族からはいろいろな面でサポートしてもらっています。

気分転換や休日にどんなことをされていますか?

趣味は読書です。生物、科学、医学関連の本ばかり読みます。フィクションは嫌いですね。特に、「人とはなんであるか」に興味を持っています。尊敬する学者は、レオナルド・ダ・ヴィンチとチャールズ・ダーウィンです。進化論は、とてもエレガントな説だと思います。生物進化だけでなく、行動経済学や進化心理学、動物行動学にまで展開された進化論的な考え方が好きで、そういった書籍を多く読んでいます。

研究をとおして、社会、人にどのような成果をもたらしたいと思いますか?

今ではとても健康ですが、私は、高校の時に病気になり、留年する経験をいたしました。それが医師になろうと思った大きな動機です。患者さんは、病気に苦しめられているだけではなく、精神的にも追い詰められ、常に辛抱を強いられています。私もそうでした。患者さんの気持ちが少しでも楽になり、自然と勇気が湧いてくるような、そんな診療を心がけています。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします。

流行を追って研究するのではなく、自らが研究のトレンドを作ること。我慢強く、自分が信じたことを続けることが大切だと思います。堅忍不抜の精神で、ぜひ研究に取り組んでほしいですね。そうすれば、キーワードを聞いだだけで、多くの人がその研究者の顔を思い浮かべてくれるようになると思います。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指すことについて。

創立から90年、まさにこれまで地域に根ざしながら、医学研究の拠点として地位を確立してきたように思います。高齢化がますます進むなか、老年疾患に対して包括的な医療を行いつつ、地方を元気にする大学であり続けてほしいと思います。大学のスローガンを胸に、私も日々、精進していきたいと考えています。

略歴

1989年 金沢大学医学部卒業

1993年 金沢大学大学院医学研究科博士過程修了(内科学専攻)

1995年 金沢大学医学部助手、その後講師

1999年 米国ニューヨーク、アルバートアインシュタイン医科大学 内科研究員

2000年 久留米大学医学部内分泌代謝内科講師、その後、心臓・血管内科講師

2008年 久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座准教授

2008年 久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座教授